Aucune solution complète

Aujourd’hui encore, dans certaines régions du monde isolées, il n’existe toujours pas de solution complète qui permette l’accès facile à l’eau, l’électricité et à internet. En effet, en Afrique, 65% de la population n’a pas accès à l’électricité et plus de 25% n’a pas accès directement à l’eau potable par exemple. Dans cette première partie, nous allons donc essayer de comprendre pourquoi il n’existe actuellement aucune solution complète alors que l’homme ne cesse d’évoluer et de se développer.

I. Eau

L’eau est indispensable à tous les êtres vivants : sans elle, aucune vie n’est possible. Néanmoins, si certaines populations en disposent à volonté, d’autres luttent chaque jour pour se procurer de l’eau essentielle à leur survie. Ces populations défavorisées ont au mieux accès à une eau non assainie, ce qui entraîne des maladies et des épidémies. Dans le monde, 884 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau, ce qui représente pratiquement 3,5 fois la population des États-Unis. Parmi ces 884 millions de personnes, 453 millions vivent en Asie, 343 millions en Afrique, 4 millions seulement en Europe et Amérique du Nord réunies, et enfin 77 millions dans le reste du monde. En Afrique, les hommes marchent en moyenne 6 kilomètres par jour pour aller chercher de l’eau, soit 2 190 km en une année. Dans le monde, on estime à 200 millions d’heures par jour le temps consacré à recueillir de l’eau. De plus, la surexploitation de l’eau souterraine s’élève à 250 km³, soit presque 1,5 fois la Mer morte.

A. Il n’existe pas de réseau de distribution

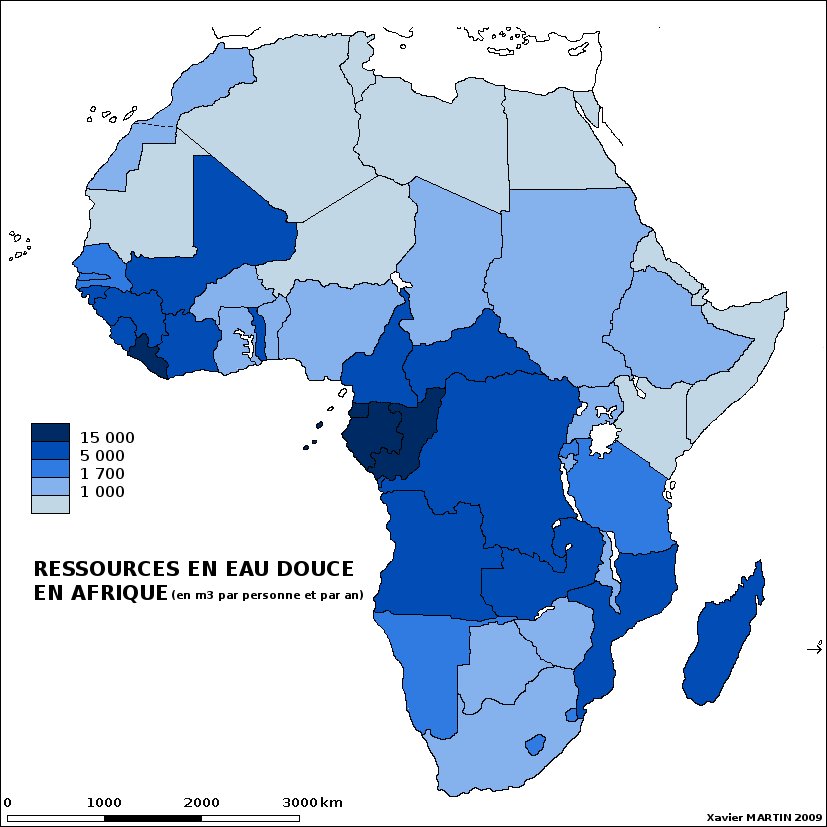

L’Afrique et l’Asie ne sont pas des continents pauvres en eau. Ils contiennent tous deux les plus grosses quantités d’eau douce du monde dans leurs nappes phréatiques.

Malgré cela, ce sont dans ces régions que l’on trouve les zones les plus isolées de la planète, et ces zones n’ont pour la plupart aucun accès à l’eau potable. On remarquera également que plus il y a d’eau dans les nappes, moins les populations ont accès à l’eau.

Cette incohérence peut s’expliquer par le manque de réseaux de distribution globale. En effet, les réseaux d’acheminement de l’eau existent, mais sont à petite échelle. De plus, ces réseaux ne sont pas « intelligents » car ils sont peu optimisés ; il existe de nombreuses incohérences comme par exemple le fait qu’ils puisent leur sources à des endroits où les nappes contiennent un petit volume d’eau par rapport aux autres.

Le développement de ces réseaux permettrait ainsi de connecter les zones isolées à l’eau.

B. Des solutions coûteuses et peu durables

Ce problème n’étant pas nouveau, certains s’y sont penchés afin d’apporter des solutions. La manière la plus évidente et la plus répandue est le puits. Il existe trois types de puits :

- Les puits creusés : cela consiste à creuser sur le terrain avec une pelle et une pioche. Cette méthode a l’avantage d’être simple, peu coûteuse, mais elle nécessite que le sol soit relativement meuble et que la nappe soit peu profonde. En effet, ces puits dépassent rarement 20 mètres. De plus, ils s’assèchent plus facilement que les autres puits du fait de leur faible profondeur.

- Les puits foncés / à pointe filtrante : ils sont réalisés grâce à l’enfoncement d’un tube fin à bout pointu dans un sol friable (sable ou gravier). Ils possèdent un filtre afin d’empêcher les particules de pénétrer dans le puits. Ces puits sont généralement plus profonds que les puits creusés (entre 15 et 100 mètres en fonction de la technique) et ils sont moins exposés à l’assèchement. Mais ces puits nécessitent des travaux, ce qui les rend coûteux et polluant (en fonction de la technique bien sûr).

- Les puits forés : ils sont creusés grâces à des machines et sont très profonds (300 mètres). Ces puits ne sont pas exposés à la contamination, mais sont cher à construire et nécessitent des moyens mécaniques lourds (gros camions, etc…)

Bien que ces puits possèdent de nombreux avantages, ils sont très coûteux (les prix varient de 500 € à 13 000 €), et certains sont instables et nécessitent beaucoup d’entretien et de réparation. De plus, les plus petits sont exposés à l’assèchement pendant les périodes de sécheresse, les rendant inutilisables. La totalité des investissements dans le secteur de l’eau en Afrique revient à plus de 64 milliards $ par an.

De plus, ces puits sont généralement éloignés des villages (environ 6 kilomètres en moyenne).

On a donc vu que les solutions mises en places pour apporter l’eau dans les endroits éloignés sont coûteuses et peu durables. En outre, la contamination de l’eau constitue aussi un problème.

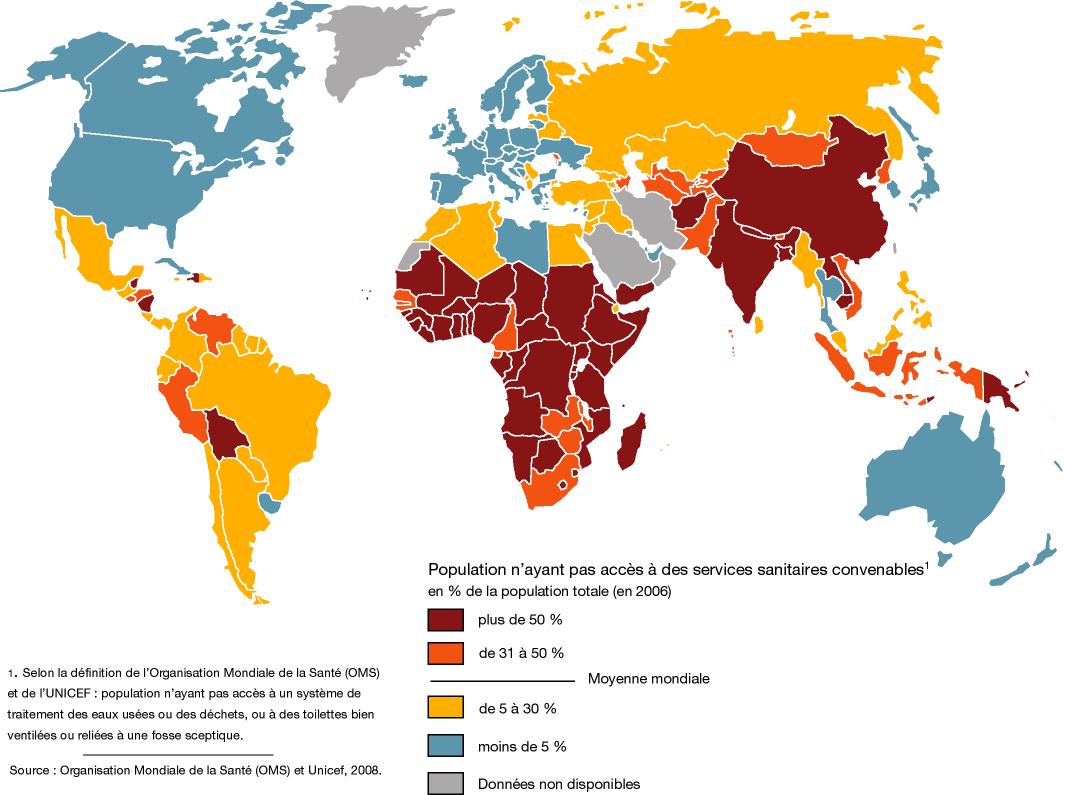

C. Problème majeur : la contamination de l’eau

Effectivement, la contamination de l’eau est un problème récurrent dans ces régions. Certaines zones isolées ne disposent d’aucune infrastructure afin de garantir un accès à l’eau potable. Les habitants de ces zones sont donc contraints de puiser leur eau dans les rivières, fleuves et lacs, mais l’eau de ces cours d’eau et lacs est presque toujours contaminée par les excréments animaux et par la pollution causée par l’agriculture intensive et l’urbanisation. Ceci est à l’origine de plusieurs dizaines de maladies comme le choléra ou les hépatites, qui chaque année tuent des millions de nourrissons et d’enfants dans le monde.

Mais les puits que l’on peut croire comme sains ne le sont pas tous et l’eau de certains est en réalité contaminée. Ce sont les puits creusés, qui le sont le plus. Étant les moins chers et les plus faciles à creuser, ils subissent ensuite un manque d’entretien et aucun contrôle dans les régions pauvres.

Les nappes phréatiques, source des puits creusés, ne sont jamais très profondes sous terre, les polluants qui s’infiltrent dans le sol se retrouvent donc dans la nappe, ce qui rend son eau contaminée. Tous ces polluants sont dus au non respect de règles d’hygiènes (par exemple, ne pas mettre de fumier ou de latrines à moins de 15 mètres des puits) ou de la mauvaise évacuation des eaux usées.

Les contaminations sont donc un réel problème qui s’ajoute à celui de l’accès à l’eau. Les populations manquent d’information sur toutes les causes de ces contaminations, ce qui entraîne la pollution des nappes phréatiques.

Nous avons vu que la distribution et l’exploitation des ressources en eau dans les zones isolées est loin d’être optimisée, saine et peu coûteuse. De plus, la non existence de réseaux de distribution amplifie les inégalités au sein du pays concerné. Et c’est pour cela que le développement de réseaux intelligents et optimisés pourrait grandement reconnecter ces zones afin de réduire les inégalités.

II. Électricité

Après l’eau, la nourriture et le logement, l’électricité est un des besoins les plus importants pour l’homme moderne. Dans les pays modernes, l’électricité est une norme mais en Afrique subsaharienne seulement 35% de la population y a accès. L’électricité est la base du développement, c’est donc un besoin pour les zones isolées.

A. Le solaire, une solution viable?

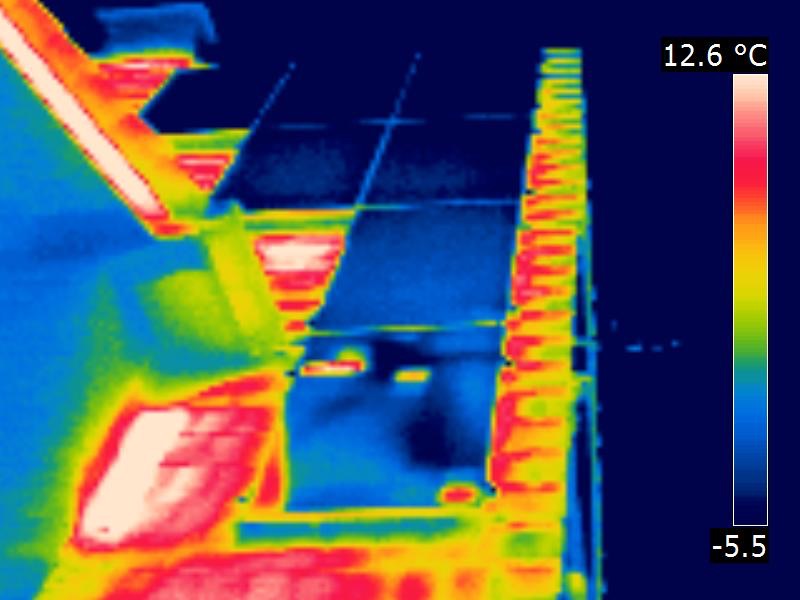

Image représentant l’émission de chaleur d’un panneau solaire

D’après la localisation géographique de nombreuses zones isolées en Afrique ou en Asie, l’énergie solaire parait un bon choix si ce n’est une évidence. Les panneaux solaires photovoltaïques, appelés « modules photovoltaïques » ou simplement panneaux solaires, convertissent le rayonnement solaire en électricité, ce qui permettrait d’alimenter les villages isolés.

Malheureusement, les panneaux solaires coûtent cher à produire et à installer : environ 6000€ pour un rendement de 3900 kWh (850 kWh/an), ce qui permet une faible consommation mais pour un cout élevé. En effet, leur prix les rends difficiles à implémenter dans des zones isolées qui n’ont pas de moyens.

De plus, ces panneaux n’ont pas un très bon rendement à cause des différents facteurs de pertes :

- Chaleur

- Électromagnétisme

- …

Enfin, l’énergie produite nécessite d’être stockée pour maintenir une production homogène. Les batteries sont extrêmement chères, difficiles à produire et polluantes pour la plupart. Le prix des batteries pour la consommation moyenne d’une maison aux Etats-Unis est de 13 400$.

Le prix constitue donc un réel problème pour connecter les zones isolées.

Cependant, la solution solaire n’est pas obsolète pour autant. En effet, ces zones étant isolées, elles consomment bien moins que la plupart des foyers, ce qui rend envisageable l’implémentation à petite échelle (et par zone) d’une production électrique solaire. De plus, les coûts de production et de distribution ne font que diminuer, ce qui laisse de l’espoir quant à implémenter de telles solutions dans ces zones.

B. Aucune mise en commun

Par ailleurs, les pays et les régions ne disposent pas de réseaux de distribution communs, ce qui permettrait de faire plusieurs dérivations et ainsi d’acheminer l’énergie dans des endroits qui aujourd’hui n’en n’ont pas encore.

Cependant, les tensions dans ces pays et la pauvreté ne permettent pas cette mise en commun, ce qui amplifie le taux de la population n’ayant pas accès à l’électricité.

De plus, la forte inégalité de production (3 pays se partagent plus de 90% de la production totale) empêche cette mise en commun, à cause des tensions. Les pays producteurs d’électricité sont les plus riches (Afrique du Sud, Égypte et Algérie), et empêchent le développement des autres pays car ils n’implémentent pas de réseau global de distribution.

C. Peu de méthodes pour produire

Aujourd’hui en Afrique, la production d’électricité est majoritairement d’origine fossile (charbon et pétrole). Mais beaucoup de ces centrales sont vieillissantes et ont un rendement très faible. Cela est du aux mauvaises installations électrique et à un grand manque d’entretien des centrales et des réseaux de distribution.

Pourtant, en toute logique, l’énergie solaire devrait être la production majeure pour l’Afrique : les évolutions technologiques récentes, l’abaissement du coût des capteurs photovoltaïques, la rapidité de leur installation … sont des éléments qui faciliterait le développement du solaire dans les pays enclavés.

C’est ainsi le cas du Burkina Faso qui a inauguré en novembre 2017 à Zagtouli la plus grande centrale solaire d’Afrique de l’Ouest comprenant 130 000 panneaux solaires qui représentent 5% de la production nationale. Le Burkina Faso envisage 4 autres centrales et vise à terme 30% de son mix énergétique sous forme photovoltaïque.

III. Internet

Dans les pays occidentaux, une grande majorité des gens ont aujourd’hui un accès à internet qui leur permet de communiquer, de se renseigner et de se divertir. Mais aujourd’hui en Afrique, l’accès à internet est très rare avec seulement 30% de la population couverte.

A. Pas une priorité

Cela s’explique évidemment par le fait que l’accès à internet n’est pas une priorité étant donné que l’accès à l’eau et à l’électricité n’est pas une réalité partout comme nous l’avons vu précédemment.

La priorité pour les gouvernements est donc en toute logique de solutionner l’accès à l’eau et à l’électricité avant celui d’internet.

De plus, la pauvreté ne permet pas non plus le développement et l’installation d’internet pour deux raisons principales : tout d’abord,les équipements pour installer internet coûtent cher pour peu de bénéfices (les gens pouvant à peine vivre ne vont pas se payer le luxe d’un abonnement 4G ou même d’une ligne ADSL). Ensuite, ces gens n’ont souvent pas de smartphone ou d’ordinateur, même si le coût est relativement minime pour certains (environ 30 euros pour un Raspberry Pi permettant d’accéder à internet et effectuer diverses tâches). Internet n’a donc pas d’intérêt aujourd’hui si personne ne peut y accéder par manque de moyen ou de priorité.

B. Requiert des moyens peu conventionnels

De plus, l’installation d’internet requiert des moyens peu conventionnels. En effet, le village ou la ville doivent être entièrement câblés et reliés au réseau internet qui arrive par câble sous-marins principalement sur les côtes ouest et est africaine. Le coût pour tirer un câble d’accès internet jusqu’au centre de l’Afrique serait très cher et les distances à couvrir seraient énormes. Une fois les villages raccordés, il faudrait ensuite relier chaque habitation au point d’accès du village, ce qui entraîne encore une fois des coûts et un délai important.

On pourrait aussi penser à l’installation d’antennes 3G ou 4G. Dans ce cas là, l’étape de câblage serait moins importante, mais aujourd’hui en Afrique les smartphones sont encore rares car ils coûtent très cher pour les habitants. L’installation d’antennes coûte aussi très cher et demande un entretien régulier.

L’installation d’internet dans ces lieux reculés n’est donc pas une priorité et les moyens actuels ne sont pas adaptés à des régions isolées.

On aura vu que l’Afrique, un continent qui contient beaucoup de zones isolées, dispose de peu, voire d’aucun moyen d’être rattachée aux réseaux de distribution d’eau, d’électricité et internet. Malgré cela, certains villages autrefois isolés ont su s’en sortir grâce à différents projets.